潘懋元与基础教育

——以任厦门大学附属小学校长为例

潘世墨

我的父亲潘懋元先生(1920.08.04—2022.12.06)一生从教,长达87年。他引此为豪,如他生前所言“学无止境,教师是幸福的职业,幸福的人生……如果我有第二次生命,我的选择仍然是‘教师’!”。父亲的教师生涯主要在高等学校,他对教育事业的贡献主要是高等教育。可是,父亲从教之初,是一名小学教师,还曾经是演武小学的前身——国立厦门大学附属小学校长。

我尝试梳理父亲在这一任职期间的教学实践与教育理念,探索他对基础教育事业的贡献。

一、教师生涯始于小学

(一)从广东潮汕至江西南昌(1935——1946年)

1935年9月,父亲15岁,他的兄长是小学老师,因患病不能教课,但为了维持生计必须保住教职,于是他代兄上课,担任家乡揭阳县城私立树德小学三年级国文、算术代课老师。父亲认真备课,准备一堆材料,可是站在黑板前,十几分钟就讲完了,台上无话可说,台下乱作一团,第一次上课失败了。父亲并不气馁,吸收教训,总结经验,多上几次课,就顺利多了。他渐渐爱上教书这个“行当”,认识到教书必须讲究方法,从而激发研究教育学的愿望。1937年4月,他任汕头市立第三小学附属夜校兼职教师,解决上学的学杂费和生活费用。1938年5月,他取得汕头私立海滨中学师范科毕业文凭,先后到普宁县泥沟乡锲金小学、高埕乡高埕公学分校任教,兼任训育主任,成为一名正式的乡村教师。

1940年7月,汕头沦陷前夕,父亲与友人结伴徒步7天,奔赴闽西,报考內迁长汀的厦门大学,由于准备不足而落榜,改投考设在永安的福建省中等师资养成所。这所养成所新办,水平比较差,不能满足父亲的求学愿望。1941年9月,父亲重新报考厦门大学,如愿以偿成为厦大教育系的学生。从投考中等师资养成所到再次报考厦大教育系两个师范类的经历,足见青年时代的父亲立志要当教师,要当一名好教师的志向。在大学期间,他是来自沦陷区的贫困学生,没有经济来源,需要依靠兼职赚钱维持生计,同时可以获得教学实践经验,于是在当地中、小学任职兼课。1942年3月,在长汀县私立乐育小学兼课教书,每天授课两小时;1943年2月,任长汀县立中山小学教师;继任县立中学国文教师(校长陈诗启),兼任教务主任。1945年7月,大学毕业,父亲与大学同班同学龚延娇结为夫妻,他们一同在江西赣州雩都(现于都)县立中学教书。1946年2月,小家庭迁回母亲家乡南昌市,父亲在葆龄女子中学(现南昌市第十中学)任教,兼任教务主任。

1946年10月至1948年9月,父亲接受厦门大学邀聘,赴厦复办厦门大学附属小学,担任校长。

1948年年底,父亲在担任厦大教育系助教的同时,在地处曾厝垵的厦门侨民第一师范学校(后易名为厦门师范学校)、鼓浪屿怀仁女中兼课;1949年2月,在省立厦门一中兼课;8月,参与厦大校友总会创办校友中学(校址在鼓浪屿大德记地带),是筹备委员会委员,并担任教师(校长林鹤龄)。1949年11月,担任厦门一中临时校务委员会委员并兼课;1950年底,在大同中学任兼课教师。

父亲从1935年(15岁)走上小学讲台,至1950年(32岁)结束在中学的兼课,先后在16所中、小学任教,在4所学校担任教务主任、校长等职务,小学、中学的教龄达17年,他的教师生涯的起点是基础教育。

潘懋元校长与师生合影(钟安平提供)

(二)在厦门大学附属小学(1946——1948年)

抗战前,厦门大学原有一所模范小学,是厦大教育学院的实验学校,颇有声望。1937年,日寇侵犯,厦门沦陷前夕,厦大內迁长汀,小学停办。1945年抗日战争胜利后,厦大复员迁回厦门。复办附属小学,解决教工子弟读书问题与教育系学生的实习问题,是当务之急。时任厦大校长汪德耀先生向中央教育部打报告,申请复办附属小学,获得批准。1946年10月,父亲应汪德耀校长、教育系李培囿系主任的邀聘,辞去南昌葆龄女子中学的教职,赴任厦门大学教育系助教,负责复办厦大附属小学,兼任校长。

父亲对于在厦门大学附属小学这段经历,有着深刻的记忆和详细的记录。“战前的小学校舍毁损,设备、资料荡然无存,复办等于创办。面对失学的儿童,焦灼的家长,汪德耀限我于当年底以前建校开学,缩短寒暑假,把一学年的课程在一学期多的时间教完,把子女们失学的时间夺回来,以免影响他们的学籍。我答应了。但向汪德耀提出“约法三章”:(一)总务处要全力支持;筹备期间经费,实报实销;(二)大事向他报告,经常工作我自负责;(三)聘请教师由我物色推荐,经他批准。聘书由大学校长签署,小学校长副署。厦大教职员的太太们,一律不聘。我所根据的是前厦大校长萨本栋所定的“夫妻不同校”的原则,实际上是我一个小助教,对教授的太太们管不了也惹不起。这三条汪德耀都爽快答应了,并且以后一一履行。在一个多月时间,大学有关部门,因为有汪校长的吩咐,也是为他们的子女办学,可说到处开绿灯。校舍暂借在现在西校门内右侧,当年的西膳厅,隔成四间教室;北角一座约20多平方的两层小楼,则隔成办公室和教师的集体宿舍。课桌椅借用大学的破旧桌椅锯低些,凑合着先用。最困难的是学期中间聘请教师。正好大学的注册组主任叶书德出任厦门市教育局长。通过他和督学李如竹先生,挖人家的墙角,聘来了四位教师。招收一百多名学生,大多是教职工子女,也有一部分是厦门港的居民。根据各年级人数的多寡,分为四个班,两个复式班和两个单式班。1946年12月初正式开学上课。……学生不多,教师也少,日夕相处,有如一个大家庭,共同创业。一面上课,一面修葺抗战前的校舍。1947年春夏之交,搬进正式校舍,就是现时厦大医院西边的滨海楼,在大学路南的沙滩上,孤零零地对峙着两排各四间的教室和教师宿舍,中间夹着两小间平房,形成工字形。前者作为教室和教师宿舍,后者则是办公室和餐室。还有一座颇有气派的小礼堂,站队可容三百人,就成为全校集会和雨天操场。一百多名师生的小学校,已经够用。后来又在北面,加盖一列平房,又安上秋千、浪木等运动设备。校舍宽,校园更宽,在厦门市算是一所豪华的小学了。当年这里是海天辽阔,沙滩平展,迎轻雾,听涛声,环境优美,自不必说。但却让老师们一天到晚提心吊胆,生怕顽皮的学生脱光衣服跳到海里戏水。

教室增加了,教师也陆续增聘了。第二学期就把二、五年级的复式班拆为单式班,第二学年又把三、四年级的复式班也拆了,成为六个单式班的完全小学。课桌椅另外设计新制:分高、中、低三种尺寸;每人一张单人桌,一张靠背椅。在教室里,可以随意拼凑成各种形式上课;在沙滩上,可以轻易地搬动椅子围成圆圈做游戏。这是当时很有创造能力的林世照老师所设计的,实际造价并不比笨重的双人连桌椅高多少,却大大方便于灵活多样的教学活动。……厦大附小,办学之初,既有种种简陋、困难之处,但在厦门市本地,条件还是比较优越的:附属于大学,不受地方政府管,办学有较大自由度;和教育系密切联系,易于汲取新的思想与信息;教师待遇高于地方学校,比较安心;学生人数较少,多数家庭文化水平高;学校自然环境清静优美…… 但是,它并不是一片世外桃源。这里曾是地下党的一个活动地点,许多宣传品是在这里秘密印刷的,国民党特务也似有所觉察,时来骚扰。而时局动荡,人心浮动,货币贬值,物价飞涨。大学经费无着落,教职工生活困难,即使是一所小学,也不能不受影响。原先一些优越条件,逐渐失去。”

父亲回顾,“我当时还制定了工作制度和管理制度,大致有以下几条:第一,所有的教师,上班要比学生先到校,放学时教师必须把学生送上汽车。第二,每个班设一个班主任,班主任要跟堂听课,即在别的教师上课时,自己没有课也要在教室后面听课(当时每个班的教室后面有一张桌子是班主任的)。第三,送走学生以后,教师集中围在一起谈当天的情况(当时是围在平时吃饭的一个大桌子旁,议论当天的教学情况,解决当天的问题)。对学生的德育,每个星期围绕一个中心,进行专题德性训练和课外活动,如设有爱国周、秩序周、礼节周、服务周、孝顺周、仁爱周、勤俭周、整洁周等,有计划、有目的地开展活动,将德育理念生活化。小学生们还排演话剧,像模像样,活灵活现的,也很生活化。另外,每学期还有一次远足活动和一次运动会。运动会不全是田径比赛,有爬山比赛、放风筝比赛等。

潘懋元(后排右1)参加学生远足活动(钟安平提供)

总的来说,当时的教育实践搞得生动活泼,有声有色,初步体现了我的一些教育思想,实际上我也是实践陶行知和陈鹤琴的教育思想——生活教育和活教育。这些在当时还是比较新鲜的,当时厦门还有一所侨民师范学校附设的实验小学(即现在厦门实验小学的前身),校长黄冠文也是厦门大学教育系的毕业生。这两所小学,经常要接待别的小学的参观者,记得泉州等地还专门组织教师前来参观学习。”

父亲重视小学生的课外活动,“孩子们在沙滩玩耍,我是要担风险的。夏天,一不小心,有的孩子就会脱掉衣裤,跳进大海戏水,教师要轮流在海滩上‘放哨’。孩子们嬉戏玩耍玩得开心了,就会打打闹闹,打架是免不了的。但是打了之后,过不了多久又和好了,照样在一起玩耍。这是孩子的天性。可是有些太太们就不高兴了,说自己的孩子受欺负了,到我这个校长这里告状,我就对她们说:小孩子们在一起打打闹闹,是天性,不会打架的小孩子还有出息吗?”

父亲于1948年秋季不再兼任附小校长,回到教育系任教。从此,基本上不在中小学任职了。

二、担任厦大附属小学校长的教学实践与教育理念

父亲认为,担任厦大附小校长,在非常困难的条件下,实践了自己的一些教育思想,这种经历更有特别的意义。

(一)教学实践

父亲回忆当年,附小在一年级实践一种类似活动课程的教学法,开始时完全丢开课本,由教师自编教材和活动进程,识字和算术结合生活内容,在一段统合活动时间学习。此外,则是多种多样的户外活动、自学辅导、集体活动。请来一位毕业于幼稚师范学校的林宜眉老师当级任教师。后来因为家长们对于“没有课本的教学”惴惴不安,所以仍采用当时一年级的国常教科书作为部分教材。除了一年级实验班之外,附小在办学或管理上,还采取了在当时有一定改革或改良的措施。例如,为了使师生打成一片,采取级任教师包班制。除后来成为厦门市名画家的张厚进老师专教美术、劳作外,其余六位级任教师包六个年级。级任教师的工作桌,就安在各自教室的后方,和学生经常相处在一起,许多作业当面批改。其他教师来上课,级任教师也不离开。起初有点别扭,很快也就习惯了。

附小非常强调教师和家长密切联系,规定每位级任教师每周要有两次家访。由于每班只有二十多名学生,每学期每个家庭能够家访二、三次。有不少家庭,兄弟姐妹都在附小读书,小学的老师就成为他们家中的常客。此外,还采取其它的方式,如发家长意见调查书,开家长谈话会等。至于接待家长来访,更是经常的事。

学校的课外活动多样化。除每晨的升旗、早操,每周的周会,各班自己的活动外,每年至少组织两次全校性的远足,集体到过虎溪岩、白鹿洞、鼓浪屿、曾厝垵水库等处;举行过全校性爬山比赛、放风筝比赛等活动;文娱活动,更是经常举行。开学不久,就举行过一次招待家长们的歌剧演出,演出歌剧“魔笛”。

学校注意学生的健康与安全。上午课间,免费供应一杯牛奶,点心自带;因为当时厦大教职工宿舍分散于大南新村、大生里、虎头山、同文路多处,每日校车接送。级任教师要提前到校,迎接学生,如有缺席,当天就得去家访。

厦大附小有接受教育系学生实习的任务,教育系对附小也有业务指导关系。为此,教育系组织了一个附小指导委员会,既指导实习生,也指导附小的工作。有好几位教授,如李培囿、林砺儒、郭一岑、陈景磬、汪西林等,都曾到附小讲演或座谈,提了许多指导意见;实习生虽然教学经验不如附小教师,但他们往往带来许多新鲜的信息,运用一些新的教学方法;而附小教师,为了辅导实习生,也要做一些理论与方法的准备,这些活动,都有利于提高教师的教学水平和改进学校的工作。

附小简化行政工作,及时解决实际问题。学期初,学校就制订好一个学期详细的工作日历,以后就按照日历办事,做到按部就班,每人心中有数,工作也比较主动。会议不多,但每天放学,送孩子们上车之后,全体教师都要集中到办公室,交流当天情况,有什么问题当场解决。一般只用三分钟到十分钟时间。

(二)教育理念

父亲在厦大附小教学过程中,大胆进行教学改革,取得宝贵的经验。他回顾担任小学校长的过程的指导思想,“我刚从大学教育系毕业出来,脑子里装的是外国现代教育派的思想,中国生活教育、活教育的理论,道尔顿制、文纳特卡制、设计教学法、自学辅导制等等模式。”他认为,“理论是实践的指导,实践应逐渐朝向理论走才对”。但“因为传统的教育给予我们的影响太深了”,所以,“只带头在实践中去发现我们朝着合理的教育走的途径。这条路应该是实实在在可以走得通的,而且是它自己的”。

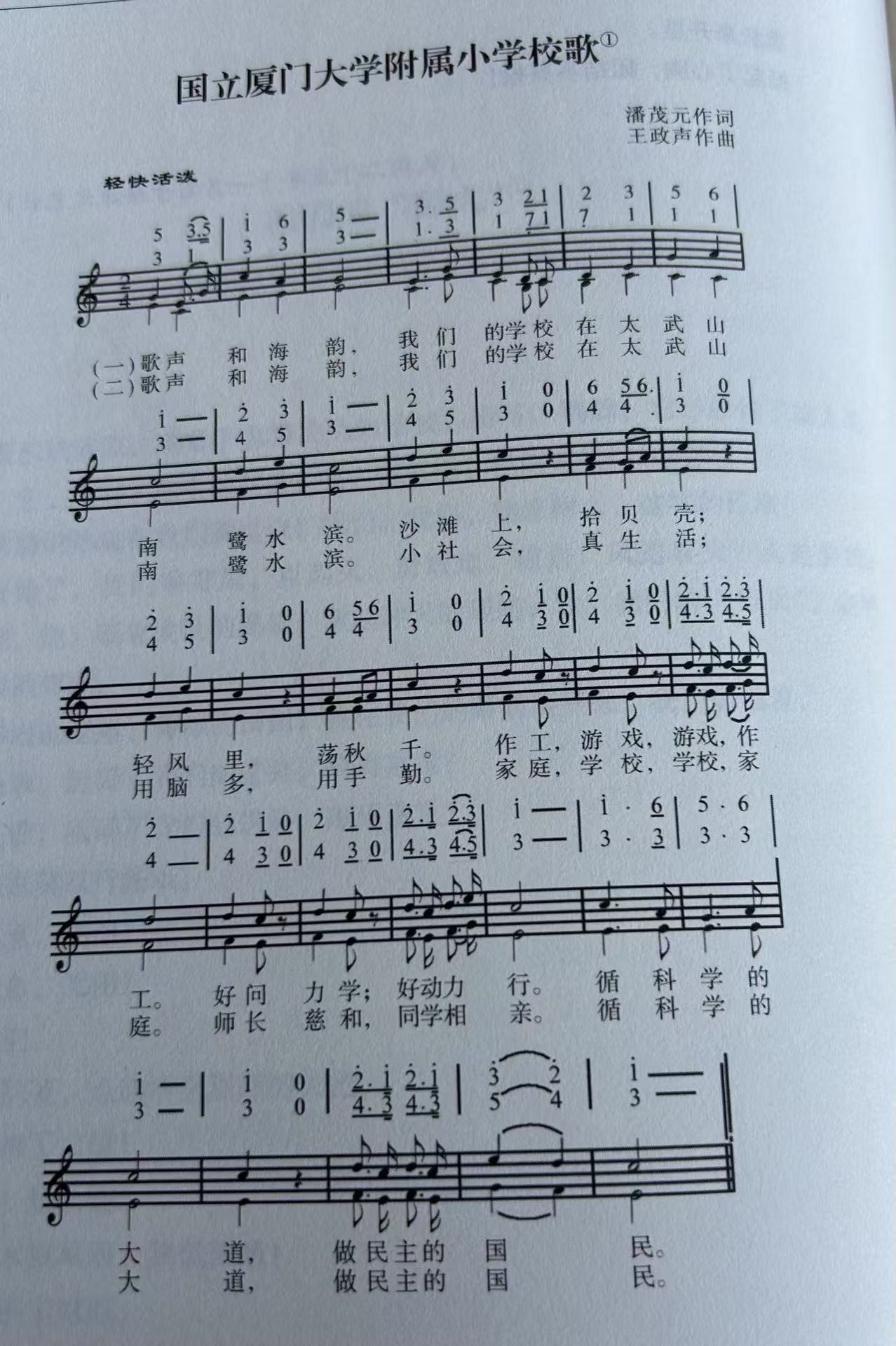

父亲当时的教育思想,也反映在由他作词、王政声【注1】作曲的“国立厦门大学附属小学校歌”里。歌词写道:

歌声和海韵,我们的学校在太武山阴鹭水滨。沙滩上,拾贝壳;轻风里,荡秋千。作工、游戏,游戏、作工;好问勤学、好动力行。循科学的大道,做民主的国民。

歌声和海韵,我们的学校在太武山阴鹭水滨。小社会,真生活;用脑多,用手勤。家庭、学校,学校、家庭。师长慈和,同学相亲。循科学的大道,做民主的国民。

校歌的歌词:“好问勤学、好动力行。”“师长慈和,同学相亲。”闪耀着词作者对基础教育的认识与感悟。

在这个时期,父亲发表多篇教学论文。例如,“初小国常合教的理论与教法”(《星光日报》副刊“莹光”1947年8月11日,全文约7000字)一文,从国语、常识混合教学的发端、原因、混合方式以及教师教法四个方面对初小合教问题进行论述,指出,教学方法,须视教材性质、儿童接受程度,以及环境设施灵活应用。所以教师应处处留心,时时规划,国常混合教学的目标,方能达到。又如,“小学低年级应否学算术?”(《星光日报》副刊“莹光”1947年10月6日,全文约8000字)一文,通过介绍外国实验,如比较长短、轻重,计算实物、声响等实验,说明6、7岁(初小一、二年级学生)能学习算术,进一步说明实物计算与抽象符号演算的比较,提出:“现在低年级算术教些什么?”,认为对于一年级学生,教补法不如教减法,减法尚是一种直接的推算,而补法是逆转的推算。而教材总是先讲加法、加法的补法。“我对于低年级应否学算术这问题的看法是:低年级儿童能够认识实物的“数”,但甚难领悟抽象的“数”,更难以利用抽象的符号做计算的推理。所以低年级的算术不必分科用形式教学,可以于读书科或其他活动中用机会教学,如此,即合乎儿童发展原则,又合乎生活教育原理。本此意见,我所主持的厦门大学附属小学初小一年级取消算术科,而并于国语科中称统合活动。在这一学年中,只求养成儿童实物的计算能力与认识简单的基数符号而已.”

(三)“为有源头活水来”

父亲担任厦大附小校长,努力体现陶行知“生活即教育,教学做合一”、陈鹤琴“活教育”,以及杜威“做中学”的教育思想。逐步形成比较完整的基础教育的思想。在办学方向上,成立附小指导委员会、聘请大学专家、教授到学校指导工作;在行政管理方面,改革教师聘任的方法,实行教师包班制,任人善用调动教师积极性。在课堂教学中,实施“没有课本”的课堂教学方法,一年级取消算术科并且国语与常识两科混合教学,增加课外活动的时间,等等。这对于父亲以后探索、创建高等教育学理论,发生重要的影响。

十几年的中小学任教经历,尤其是担任厦大附小校长的经历,父亲在如何管理学校,当好一名校长;如何吸取现代教育的理念,组织教学活动,一系列学校管理与教学改革的举措,至今仍然具有借鉴之处。从1950年代开始,父亲从事高等教育学的教学、科研工作,同时担任厦大的教学管理工作,即所谓的“双肩挑”。他从教务科长、教务处长,到副校长,既出色完成教学管理工作,又取得丰硕学术成就。厦大附小的工作经历,对他教育事业,有着非常重要的影响,是他成为出色的教育管理者与教学改革者的源头活水。其间,可以隐约显现当年担任厦大附小校长的“影子”。

正如父亲在《九十感言》中所说,“我的一些创新性的设想,大多是在三十多岁时形成的,而有所贡献并被社会认可的,则是在六十岁之后的30年”。

三、从基础教育到高等教育的演进

(一) 从失败走向成功

在父亲的教师生涯里,有过两次“失败”,令其刻骨铭心。如前所述,第一次发生在15岁时代兄上课。第二次是在1955年10月,为厦门大学全校干部和教师开设教育学讲座。由于当时讲的教育学是中小学的教育理论,脱离大学实际,致使教学效果不好,老师和干部们很不满意。因为那时的“教育学”仅仅是“普通教育学”,主要以中小学生为研究对象,不是针对高等学校的。这次“失败”促使父亲开始思考有别于基础教育学的高等学校教育学理论。他在1957年7月主持编写了《高等学校教育学讲义》,1978年12月7日在《光明日报》发表“必须开展高等教育的理论研究 — 建立高等教育学科刍议”,在全国高校的引起热烈反响。20世纪80年代初,父亲提出建立“高等教育学”倡议,开始了40余年的高等教育理论研究、应用研究和开发研究,创立了一门独具中国特色、中国气派的学科。

如果说,父亲在教学上的“第一次失败”,使他意识到要当好一名教师,必须懂得教学的方法,那么,“第二次失败”则促使他思考、探索一个有别于中小学教育教学的高等学校教育学,从而开创一门全新的学科——高等教育学。

(二)关于基础教育的理论与实践

父亲有从事基础教育的实践,又有大学主修教育学而具备系统的教育理论素养。因此,在上世纪50、60年代,发表一系列关于基础教育的教育理念及教学实践(教学改革)的文章,【注2】对基础教育的理论,有深刻的独立见解,并且积极地践行。

根据原福建省厦门市教科所所长谭南周先生介绍,潘懋元先生多次到厦门的中、小学校开展教育学讲座,即使成为知名教授、著名教育学家,依然关注着中、小学教育教学改革,牵挂着教师的科研工作。他还经常到中小学校指导教育科研,基本上是有请必到,包括到民办学校和幼儿园。他年逾八旬还应邀到一所新办的普通小学参加科研课题开题会,耐心地向年轻教师讲述科研的基本方法,以及如何开题、做课题需要注意的问题。鼓励中、小学教师应该到教育系旁听心理卫生、小学教材教法等课程。每位教师,每学年要选定一个课题进行研究,写出一篇研究报告或论文。谭南周指出,潘懋元重视基础教育科研,从理论研究与教育实践出发,发现导致不少基础教育问题存在的一个重要原因,就是缺乏应有的科学研究。1991年,厦门市教育科学研究所举办全国部分城市教科所长协作会议,会议主题就是“地方教科院所怎么发挥作用”。会上,潘懋元做了“高校教育科研与中小学教育科研的关系”主题发言,竭力主张中小学校开展教育科研,认为基础教育领域教育科研的主阵地在中小学校,重点是提高学校教学质量,这对提升各地教科院所地位、推进中小学校教育科研蓬勃开展产生了积极影响。厦门市教育科学研究所主办过几期中小学教师教育科研培训班,每期有二三十位骨干教师参加。第一期就在厦门大学高等教育科学研究所举办,潘懋元在开班式上作了第一场讲座,提出要让高校与中小学教育科研“联姻”。以后的几场培训,尽管地点不在厦门大学,但是他都亲自作第一讲。他的讲座联系中小学实际,论述开展教育科研的作用以及科研方法,分析高等教育研究与基础教育研究的异同,强调基础教育研究要有“问题意识”,并结合自己身边的教育教学问题开展应用型研究。为做好每场讲座,他阅读了大量厦门中小学教育教学方面的资料,走访学校,还专门请人制作课件。潘懋元的文采、口才俱佳,讲得深入浅出,又与听者互动,深受学员喜爱。在他的带领下,厦门大学高等教育科学研究所的多位教授也纷纷为培训班作专题讲座。近百名学员分布在厦门城乡中小学校,发挥了“科研兴校”的作用。培训班为培养中小学科研骨干,推动厦门基础教育科研工作发挥了积极的作用。

谭南周回忆,2003年1月,潘懋元在厦门市教育局面向全市中小学校长做了“21世纪的校长:从职务校长到职业校长”主题报告,指出:“长期以来,我们的校长是职务校长,职务校长的主要任务是管理、管好学校。这已经无法适应教育改革和发展的要求。”他强调:“21世纪需要职业校长。职业校长不仅要管理好一所学校,还要把学校作为服务性产业推向社会,会服务、会经营、会公关、会参与教育市场的竞争。具体来说,职业校长必须具备5个方面的素质:创新精神和创新能力、服务意识和服务热忱、经营意识和经营能力、事业意识和产业意识、公关意识与公关能力。”

2010年以后,年逾九旬的父亲,不顾年事已高,经常走进中学、小学以至幼儿园。例如,参加厦大幼儿园60周年园庆大会,到演武小学、前埔小学和师生见面、交谈,为思明小学题词:“善思明理”;关怀自闭症儿童、为心欣幼儿园题词:“教育康复相结合 师爱母爱集一身”,为双十中学题词:“厦门双十中学百年校庆,见证了中国近代基础教育发展的历程,培养了大量优秀人才,带动了全市以至全省基础教育现代化。在海内外树立了一座令人敬仰的丰碑。”

父亲毕生献身教育事业,在深耕高等教育领域的同时,不忘中小学校,反哺基础教育。在高等教育学界,父亲被人们称为“大先生”,彰显其为高等教育事业做出的贡献。同时,父亲对基础教育始终抱有深厚的情怀,为基础教育事业做出的宝贵的奉献,担任厦大附小校长就是例证。他的“大先生”称号,可以涵盖到基础教育事业。

2025年8月4日是父亲105岁冥寿纪念日,谨以此深切缅怀父亲潘懋元先生。

后记:

1 本文关于潘懋元先生在厦大附小的有关内容,摘自 “复建厦大附小”(《潘懋元文集》卷九81—86页)、“厦大附小散记”(《厦门教育》1992年第二期)。

2 本文关于潘懋元先生支持厦门市中小学教育教学改革的有关内容,引自谭南周“潘懋元的基础教育情怀//大国良师”(《中国基础教育》2024年02月21日)。

【注1】 王政声(1910--2003年)福建龙海人。1931年毕业于上海沪江大学,先后任职沪江大学、浙江大学。抗战期间随浙江大学内迁西南地区,与丰子恺合作,为其创作的抗日救亡歌词“大王树”“中国万万岁”配曲。1941年、1945年两度应聘厦门大学音乐教员。1950年,兼任厦门市音乐工作者协会主席。1952年调福建师范学院音乐系任钢琴教授。

【注2】 《潘懋元文集》卷八记载:“理论与事实—厦大附小的报告”(载厦门市《教声》创刊号1947年);“制订教学工作计划为教学改革做好准备工作——厦大区分部潘懋元同志在第一中学和集美各校的教学改革座谈会是的报告”(载《福建盟讯》1953年);“和中学生谈读课外书”(载《厦门日报》1955年2月24日);“谈小学手工劳动科”(载《厦门日报》1955年5月11日);“教育儿童的几个问题——‘教育孩子是我们的责任’问题讨论结束语”(载《厦门日报》1956年4月27日);“正确掌握儿童年龄特征”(载《福建教育》1961年12月17日);“可以按孩子的类型规定一些教育方法吗?”(载《厦门日报》1962年11月18日);“厦大附小散记”(载《厦门教育》1992年第2期)。