2021年4月19日上午,我院2019级访学博士生罗晶、2020级博士生俞兆达为师生作了题为《美、英、法、德、日五国高等教育普及化阶段高校毕业生就业政策研究》的中期研究报告,2019级硕士生马有晶作了题为《疫情背景下美国虚拟校园建设及其对我国的启示》的研究报告。潘懋元先生、刘振天书记等我院师生通过线上线下相结合的方式参加了此次报告会。报告会由王洪才副院长主持。

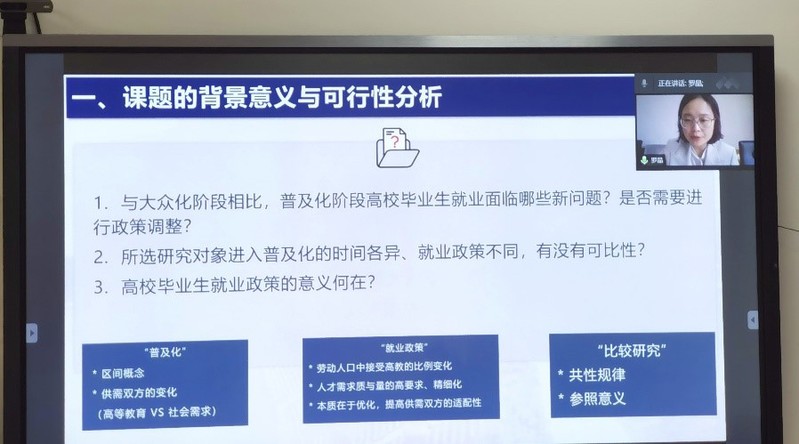

罗晶同学通过线上形式参与本次报告。首先罗晶同学从课题的背景意义与可行性分析、普及化前后五国高校毕业生就业形势分析和普及化前后五国高校毕业生就业政策介绍等方面进行了比较简明扼要的介绍;之后,罗晶同学从我国高等教育进入普及化阶段后高校毕业生就业面临的问题、作为研究对象的五国高等教育进入普及化的时间各异、就业政策不同,有无可比性和高校毕业生就业政策的意义何在等几个问题出发介绍了课题的研究意义;接着,罗晶同学回顾了五国高校进入普及化的时间及前后十年里毕业生的就业形势并对普及化前后五国高校毕业生的就业政策对比分别作了比较详细的介绍与梳理。

之后,俞兆达同学继续报告了该研究的后半部分。他从国家就业政策的传导这一问题出发,分别介绍了五国高校和社会对各自国家就业政策的回应与选择。他指出,五国高校和社会在对各自国家就业政策的选择与回应上存在很多共性的实践活动,又各具有本国特色。俞兆达同学认为,从高等教育普及化前后五国的高校毕业生就业政策及高校与社会对各自国家就业政策的选择与回应中可以得出许多有益的启示。例如,确定就业政策的边际、促进职业教育和职业生涯教育的推行、加快就业与创业服务体系的构建以及终身学习型社会的建设等。最后,俞兆达同学指出,从此研究中还可以得出一些值得进一步再思考的问题。例如,何为高等教育普及化、高等教育普及化对劳动力市场的影响、普及化阶段高校毕业生的核心竞争力及高等教育普及化与就业问题的关系等。

两位同学的报告引发了师生的热烈讨论。老师和同学们就高等教育普及化对高等教育理念、方式等的影响,普及化与高校毕业生就业的关系和普及化后的人才培养问题与两位同学作了交流。王洪才副院长指出,两位同学的报告简洁、凝练,提出的问题与启示非常值得思考。王老师指出,在高等教育实现普及化后,我们的教育观念、高等教育的价值导向与指向、国家按期毕业的要求和教育制度是否需要有重大调整或改变,这值得我们思考。“双一流”建设背景下,高校往学科化方向发展,这对促进高校毕业生就业政策而言其实是一种冲突。王老师还对高等教育普及化后的人才培养质量问题及国内外就业工作与社会、企业和高校的关系发表了自己的看法。

随后潘懋元先生进行了简短总结。潘先生指出,虽然现在我们的大学生毛入学率超过了50%,但离真正的普及化还远得很。不能把大学和就业完全捆绑在一起,这样思路就会狭窄。当然,最终看来,这还是一个需要研究和发展的问题。所以,我们的研究可以和就业联系在一起,但是思路需要放宽一些。潘先生还就刘振天老师的文章被《新华文摘》全文转载向刘老师表示了祝贺。

下半场,我院2019级硕士生马有晶作了题为《疫情背景下美国虚拟校园建设及其对我国的启示》的研究报告。

马有晶同学从虚拟校园的基本内涵及研究意义、美国虚拟校园的主要表现形式和对我国的启示三个方面分享了自己的研究。马有晶同学认为,虚拟校园技术的内涵是多种技术在教育领域的应用以打造具有真实感的校园环境。其重要的应用形式就是进行虚拟远程教育。这种虚拟远程教育可以使学生在无法亲临校园的情况下能身临其境地进行学习和体验。马有晶同学进一步表示,美国虚拟校园的主要表现形式有虚拟校园浏览系统、虚拟仿真实验室、虚拟学校社群和云毕业典礼等。其优势是成本低、互动性强、前瞻性好、安全性高且建设形式多样、建设主体多元。最后,马有晶同学从完善多样化的虚拟校园设计、提高虚拟校园的国际化水平、关注虚拟教学的质量提升及重视虚拟校园的人文关怀等方面提出了美国虚拟校园建设对中国高校的启示。

王洪才副院长认为,马有晶同学的报告内容新颖、视野宽广,话题前沿、面向未来,里面有很多东西值得我们开发。加强网络技术的运用符合我们高等教育的改革方向,希望能在理论上再概括一下,再系统整理一下。

最后,潘先生进行了总结。潘先生首先肯定了马有晶同学报告的价值。他进一步指出,这些技术本来是应该有的,但是应用的不多,这次疫情使这些技术广泛应用。疫情使得教育技术的运用坏事变好事,这些技术的运用又让疫情中的教育坏事变好事。

(2020级硕士生 毕昊杰)