2021年11月29日上午,我院三位2020级博士生陈兆军、俞兆达、陈祥祺与2019级郭一凡硕士生在学术例会上作了系列报告,这次办公会也是参加中国高教学会举办的国际高等教育论坛博士生论坛的预演。潘懋元先生、刘振天书记和覃红霞副院长等师生通过线上线下相结合的方式参加了此次报告会,报告会由王洪才副院长主持。

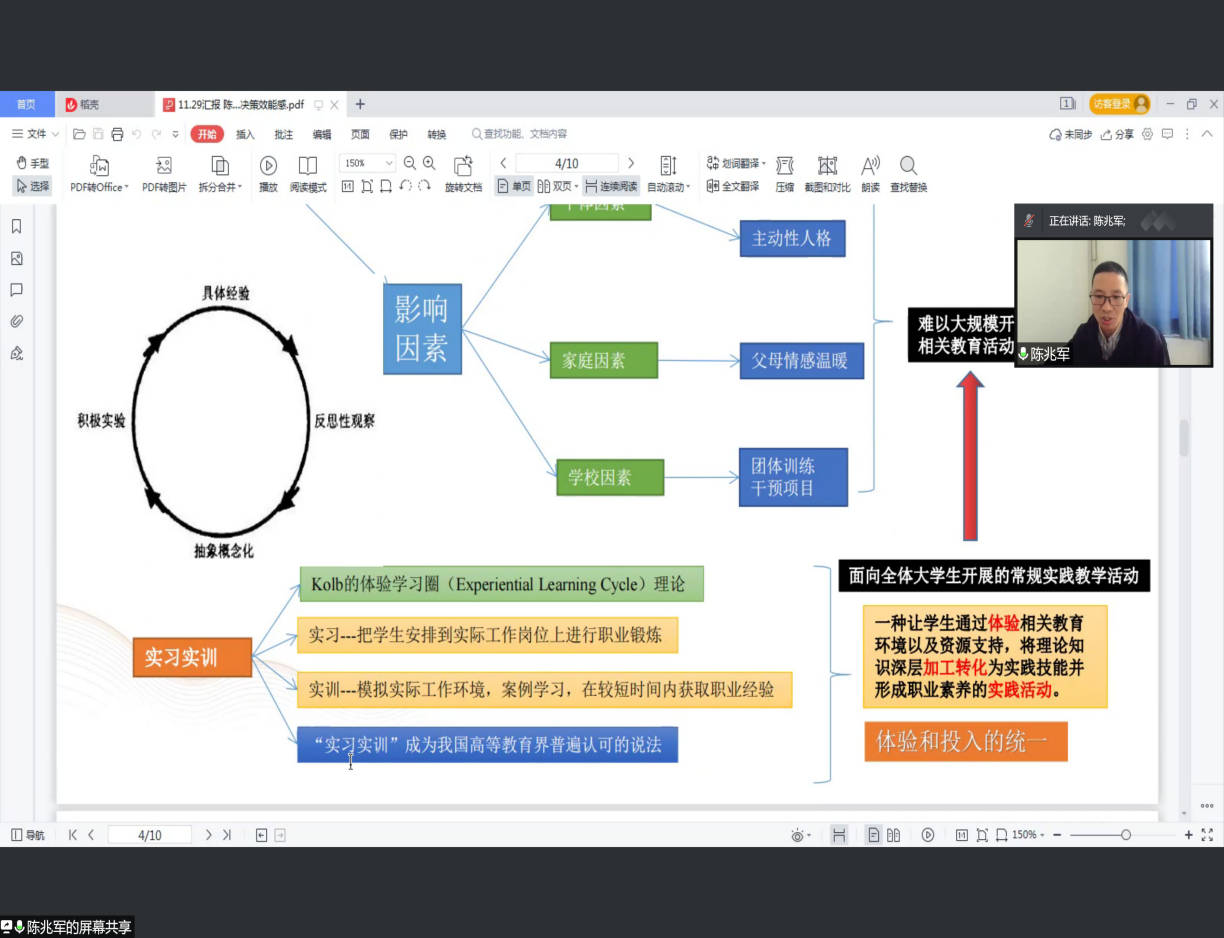

第一场报告是由陈兆军同学带来的《实习实训体验对大学职业决策自我效能感的影响——以民办本科院校为例》。陈兆军同学以大学生就业的重要性为逻辑基点,着力探究实习体验、实习实训投入、与职业决策自我效能感之间的关系。他指出,实习实训作为高校实践育人的重要渠道,能够显著预测大学生的职业决策自我效能感,从而影响大学生的择业信心。因此,高校应充分利用自身的校企融合优势推进实习实训工作,增强大学生职业决策能力和就业能力,以提升人才培养质量。在讨论环节,师生就职业自我效能感的培养路径、实习实训研究的创新价值、实习实训课程设计与实践意义等问题展开了互动。陈兆军同学一一作出了回应,并再次强调实习实训课程对于高校实现内涵式发展有促进作用。

第二场报告是由俞兆达同学带来的《新时代中国高等教育质量政策焦点的质化考察》。俞兆达同学先从价值目标与行动取向、中心主题与偏好分配、历史演进与阶段比较三视角出发,总结了关于高等教育质量政策研究的已有发现。随后,俞兆达同学论述了政策焦点在内容、时间、结构和主体四大维度上的特性。他指出,“质量文化”的相关话语在现行高等教育质量政策焦点谱系中显示度较低,高等教育质量政策焦点呈现出国际交流氛围感不足的现象。因此,我们应当注意高等教育普及化阶段教育公平和质量之间的可能张力。在讨论环节,师生重点就政策焦点中教育质量与国际化关系问题展开互动,并且还有同学对政策焦点中主体维度的三个模式、抽象的质量文化与扎根理论编码策略等问题提出疑问,俞兆达同学对这些问题都作出了详细解答。在总结环节,潘先生作了点评。潘先生指出,质量是多元化的,不同部门对于教育质量的标准也是不同的。因此在进行政策文本分析研究时,不能忽视质量的多元化特性。

第三场报告是由陈祥祺同学带来的《普及化时代高等教育内部质量保障体系建构路径研究——以巴林大学IQA体系为例》。陈祥祺同学先简要论述了高等教育内部质量研究的意义和以巴林大学内部教育质量保障(IQA)体系为例的缘由。随后,他从管理层次的职责分工、校级质量保障政策和评估执行手册、多元参与的闭环式结构和分类细化的评估内容等方面详细介绍了巴林大学的IQA体系。最后他指出,普及化时代高等教育内部质量保障体系的建构需要明确责任分配,实现多元参与;立足本土需求,构建保障体系;采集数据资料,实施常态监测;筑就质量文化,突显培养职能。在讨论环节,师生就巴林大学IQA体系的评估内容、管理层次、在实施过程中遭遇的问题及解决方案、是否关注学生全面发展及对我国课程教学和绩效评估改革的启发意义等问题展开了互动。在总结环节,潘先生认为该研究以具体实例来剖析多元化的教育质量是值得肯定的、有意义的。

第四场报告是由郭一凡同学带来的《盛名之下其实副否:大学生合作学习的理性审思——兼论合作学习的未来转向》。郭一凡同学从合作学习研究成果日益丰富、相关研究走向深化、获得了实践的典型地位及成为主流观念的现实映照等角度描述了大学生合作学习的现实繁荣。他紧接指出其“完美无瑕”盛名的形成依赖于偏颇的片面叙事、无差别的盲目推广、作为攻击传统教学法的工具和成为教师的场域惯习等原因。大学生合作学习盛名之下还存在着知识技能学习不完整、教师角色模糊、难以有效分组和成绩评价等缺陷。基于对合作学习的批判性思考,他提出未来的合作学习需要融合信息技术,赋予解放意义,追求确定框架下的不确定过程,以及超越教学法研究的道器之争。在讨论环节,师生就合作学习理念和传统学习理念的冲突、合作学习的适用领域与适用前提、合作学习实践困境的解决策略等问题展开了互动。在总结环节,潘先生指出,合作学习是一个很广泛的命题,它的定义是多样化的。在研究初始要先界定合作学习的内涵,然后才能进行深入研究。

(教育研究院2021级硕士生 王仕超)